1. Standort bestimmt Baumartenwahl

Die Standortsansprüche vieler Laubbaumarten wurden in den Jahren nach 1990 nicht beachtet. Bergahorn, Nuss und Vogelkirsche kommen aber nicht mit sehr schweren und wechselfeuchten Standorten zurecht. Ausfälle, schlechtere Zuwachsleistung und eine höhere Krankheitsneigung sind die Folge. Deutlich überlegen sind hier die Stieleichen, in Kombination mit Hainbuche, Winterlinde oder die Weißtanne.

Einzelne oder sehr kleinflächige Mischungen der Baumarten haben sich meist nicht bewährt, da starke Unterschiede im Jugendwachstum zu einer schlechteren Qualitätsentwicklung führen. Auch müssen dann Entscheidungen zwischen zwei Baumarten viel früher fallen. Nicht immer führt das zur besseren Wahl.

2. Nicht von schlechten Eltern

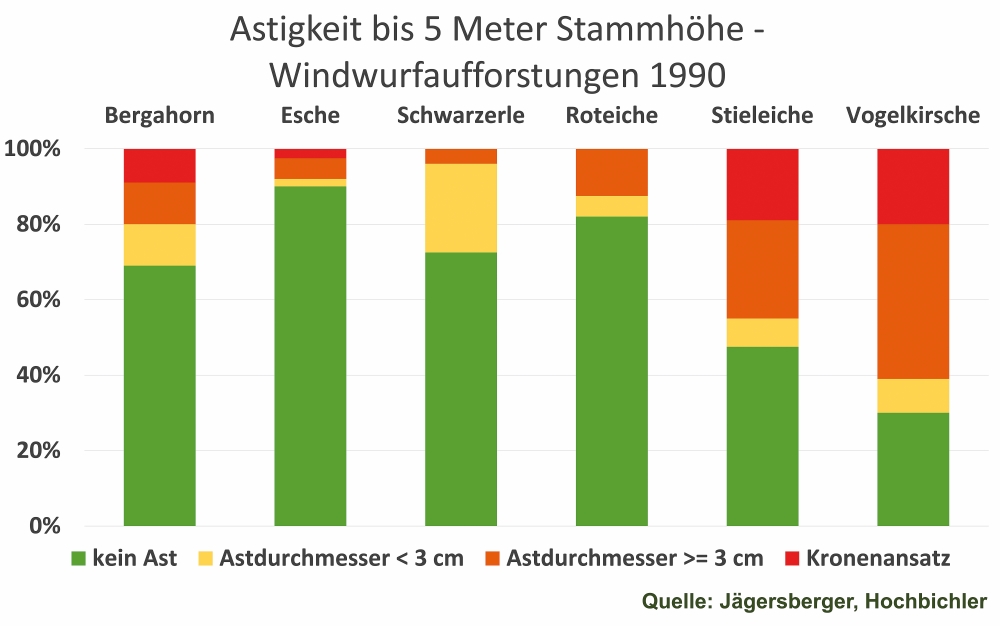

Wertvolles Nutzholz braucht gerade Stammformen – ein Merkmal, dass sich zu 60 % aus der Genetik erklären lässt. Auch die Neigung zu Zwieselbildung ist zu 65 % erblich bedingt. Es lohnt sich also auf gute Herkünfte zu achten, denn eine höhere Qualität beim Z-Baum bringt Mehrkosten um ein Vielfaches herein. Raschwüchsig zeigte sich zwar auch die Vogelkirsche. Die Baumart hatte aber bald den Ruf, dass sie bei den Aufforstungen nach 1990 am häufigsten „schief gegangen“ ist. Das spiegelt sich beim Baumartenvergleich in der Astigkeit wider. Viel zu wenig geeignetes Saatgut gab es von der damals noch nicht anerkennungspflichtigen Kirsche. Heute steht dagegen hochwertiges Saatgut aus Saatgutplantagen zu Verfügung.

3. Zukunftsbäume brauchen Pflege

Bei den meisten Laubbaumarten sind 70 Zukunftsbäume je Hektar sinnvoll.

„Eine wichtige Fragestellung der Untersuchung war, ob eine ausreichende Anzahl an Zukunftsbäumen in den Laubholzflächen vorhanden ist“, so Eduard Hochbichler. Hier zeigte sich ein positives Bild mit etwas Luft nach oben. „Knapp zwei Drittel der empfohlenen 70 Z-Bäume sind vorhanden. Wenn man auch die Z-Baumanwärter berücksichtigt, die eine einmalige Entastung bräuchten, wurde das Ziel zu 90 % erreicht.“ Fleiß zahlt sich aus – jedenfalls in der Laub-Wertholz-Produktion. Die besonders intensive Pflegephase ab rund 6 Metern Höhe dauert meist nur wenige Jahre, aber entscheidet signifikant über den wirtschaftlichen Erfolg für die gesamte Umtriebszeit. Trotz des Pflegeaufwands, den auch die Eiche braucht, verzeiht sie Rückstände besser und ist insgesamt eine Baumart, die mit zunehmendem Alter in der Stammform gewinnt.

Der Laubmischwald ist fast immer eine Erfolgsgeschichte, das zeigt auch die Untersuchung der Aufforstungen nach 1990. Besonders gut gelingt er dann, wenn die drei Erfolgsvoraussetzungen Standortseignung, Herkunft und Pflege berücksichtigt werden.

Astigkeit der Baumarten bis zur Stammhöhe von 5 Metern.