Klassische Plenterwirtschaft ist durch Einzelstammentnahme bei Erreichen des Zieldurchmessers charakterisiert. Das Ernten großer einzelner Bäume stellt jedoch hohe technische und logistische Anforderungen an den forstlichen Betrieb. Im Gegensatz zum Altersklassenwald, wo räumlich konzentrierte oder großflächige Eingriffe mit leistungsstarken Maschinen kosteneffizient durchführbar sind, muss im Plenterwald die forsttechnische Umsetzung genau geplant werden, um dem verbleibenden Bestand nicht zu schaden. Dies erfordert ein dichtes Wegenetz, um die Holzernte kleinflächig, teilmechanisiert, meist mit Forsttraktor und Seilwinde durchzuführen, ohne den Bestand großflächig befahren zu müssen.

Abschätzung der Umsetzbarkeit

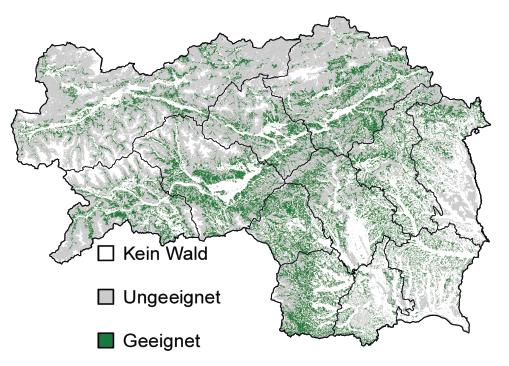

Um die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit abzuschätzen, wurden in dieser Studie zwei Hauptfaktoren bestimmt. Erstens, die Hangneigung. In der Studie wurde eine Obergrenze von 30 % Neigung für die Plenterwaldbewirtschaftung festgelegt, da dies die Grenze für bodengestützte Holzerntesysteme darstellt. Dieser Wert ermöglicht die effiziente Verwendung von Traktor und Seilwinde für die Einzelstammentnahme. Auf steileren Hängen müssen Seilsysteme eingesetzt werden, was die Kosten pro geerntetem Festmeter erheblich erhöht. Obwohl moderne Seilkräne an sich immer kosteneffizienter werden, machen die hohen Installationskosten ihren Einsatz für die kleinflächige, wiederkehrende Holzernte im Plenterwald häufig unwirtschaftlich.

Zweitens, die Erschließung der Bestände. Die Studie definiert eine maximale Rückedistanz von 100 Metern bis zur Forststraße oder Rückeweg. Jenseits dieser Distanz steigen die ergonomische Belastung der Forstarbeiter:innen und das Schadpotenzial stark an. Die flächige Befahrung des Bestandes ist ausgeschlossen, um Bodenverdichtung zu vermeiden. Eine unzureichende Erschließung oder stark unwegsames Gelände können selbst einen ökologisch geeigneten Plenterwaldstandort für den Betrieb ungeeignet machen.

Unter Einbeziehung dieser beiden Faktoren, also Hangneigung und Straßennähe, schrumpft die anfängliche, ökologisch sehr gut geeignete Plenterwaldfläche von 43 % (siehe Teil 1) auf 28 %. Das ist immer noch eine beachtliche Fläche von rund 300.000 Hektar und zeigt, dass die Plenterwirtschaft auch unter diesen Einschränkungen in der Steiermark großes Potenzial hat. Tatsächlich sind aktuell rund 6 % der steirischen Wälder bereits mehrschichtig.

Was die Zukunft bringt

Der Klimawandel stellt unsere Wälder durch eine wachsende Anzahl von Schadereignissen vor große Herausforderungen. Hier zeigt sich die Stärke der Plenterwirtschaft. Sie gilt als eine der besten Anpassungsstrategien, da sie die Wälder resilienter macht, indem die strukturelle Vielfalt im Vergleich zum Altersklassenwald erhöht wird. Doch wie wird sich das Potenzial für den Plenterwald unter veränderten klimatischen Bedingungen entwickeln?

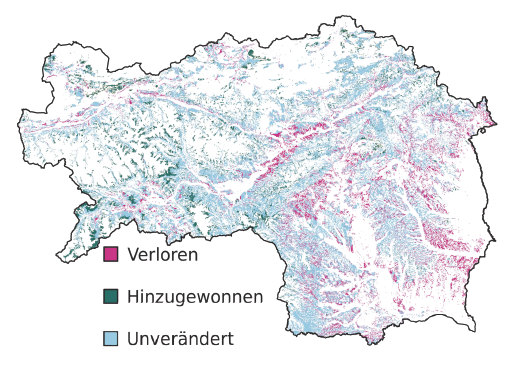

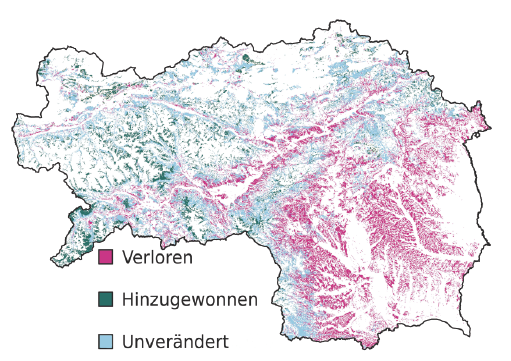

Um den Effekt des Klimawandels auf das Plenterpotenzial zu untersuchen, wurden zwei Klimaszenarien (RCP 4.5 und RCP 8.5) bis zum Ende des Jahrhunderts analysiert. RCP 4.5 beschreibt ein Szenario, in dem der CO₂-Ausstoß moderat reduziert wird und es bis 2100 in der Steiermark zu einer mittleren Erwärmung um 2 °C kommt, während RCP 8.5 von einem “Weiter wie bisher” ausgeht und die Temperaturen um 4 °C steigen lässt. Beide Szenarien zeigen einen signifikanten Einfluss auf die Eignung der Baumarten im Klimawandel.

In den tieferen Lagen der Steiermark werden die Bedingungen für die Tanne, die für den Plenterwald sehr wichtig ist, so ungünstig, dass das Plenterpotenzial stark abnimmt. Im Extremfall verlieren diese tiefgelegenen Gebiete fast ihr gesamtes Plenterpotenzial. Gleichzeitig steigt das Plenterpotenzial in hohen Lagen an, da sich die optimalen Wuchsbedingungen für die Tanne, die Buche, die Fichte und den Bergahorn weiter nach oben verschieben werden. In den Höhen über 1.500 Meter zeigt sich die größte positive Veränderung für das Plenterpotenzial. Im Endeffekt bedeutet das, dass sich die 300.000 ha geeigneter Plenterwaldfäche in der Steiermark unter dem Szenario RCP 4.5 um rund 6 % verringern und unter dem Extremszenario RCP 8.5 sogar um 32 % schrumpfen könnte.

Fazit mit Handlungsanweisung

Die Studie zeigt, dass der Plenterwald in der Steiermark ein großes Potenzial hat, das im Klimawandel kleiner werden wird. Beabsichtigen Betriebe einen Wechsel der Bewirtschaftungsform vom Altersklassenwald zum Plenterwald, so muss die klimatische Entwicklung des Standortes abgeschätzt werden sowie die Tanne gefördert oder eingebracht werden. Die Tanne ist heute oft gar nicht mehr vorhanden, da die historische Bevorzugung der Fichte und der starke Verbissdruck durch Schalenwild den Tannenanteil in der Steiermark reduziert haben. Die Erhöhung des Tannenanteils an geeigneten Standorten ist daher ein wichtiger Schritt zur Plenterung.

Darüber hinaus ist bei der Überführung von Altersklassenwäldern in ungleichaltrige Wälder der richtige Zeitpunkt zu beachten (jüngere Bestände mit hoher Baumartenvielfalt, breite Durchmesserverteilung, vitale und stabile Bäume), um eine erfolgreiche Umstellung der Betriebsform zu realisieren. Informationen über die Bestandesstruktur, die über die Information von klassischen Forstinventuren hinausgehen, sind dafür entscheidend. Die Forsteinrichtung, die waldbauliche Planung und das laufende Monitoring müssen dahingehend angepasst werden. Umdenkende Betriebe sind zudem gefragt, das Wegenetz auszubauen, um das kleinflächige Ernten zu ermöglichen.

Zu guter Letzt braucht es gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, damit Forstleute die Überführung von Altersklassenwäldern in ungleichaltrige Wälder gestalten und die Plenterwirtschaft dann auch in der Praxis erfolgreich umsetzen können. Das Plenterprinzip erfordert ein hohes Maß an Erfahrung und Wissen, da nicht nach starren Schemata gearbeitet werden kann, sondern die individuellen Baumeigenschaften, die kleinflächigen standörtlichen und bestandesstrukturellen Eigenschaften des Bestandes berücksichtigt werden müssen.

Der Plenterwald ist an geeigneten Standorten eine gute Option, um unsere Wälder für die Herausforderungen des Klimawandels zu rüsten. Er macht unsere Wälder resilienter, sorgt für kontinuierliche Einnahmen, liefert hochwertiges Holz und ist somit eine anwendbare Form von Climate-Smart-Forestry.

Autoren der Studie:

• Dr. Mathias Leiter, Postdoc am Institut für Waldbau, BOKU University

• Dr. Christoph Pucher, Postdoc am Institut für Waldbau, BOKU University

• Dipl.-Ing. Michael Kessler, ehemaliger Mitarbeiter am Institut für Waldbau, BOKU University

• Dr. Ferdinand Hönigsberger, Universitätsassistent am Institut für Forsttechnik, BOKU University

• Univ. Prof. Dr. Manfred Lexer, Professor am Institut für Waldbau an der BOKU University

• A.o.Univ. Prof. Dr. Harald Vacik, Außerordentlicher Professor am Institut für Waldbau an der BOKU University

• Univ. Prof. Dr.DDr.h.c. Hubert Hasenauer, Professor für Waldökosystemmanagement und Leiter des Institutes für Waldbau an der BOKU University