Mit Folgeerhebungen lässt sich überprüfen, ob sich angeordnete Maßnahmen (etwa im Abschussplan) auf die Waldverjüngung auswirken.

Objektiv, nachvollziehbar

Als konsensfähige Methode versucht das Wildeinflussmonitoring möglichst kostengünstig objektive Daten über Intensität und Entwicklung des Wildeinflusses in den Bezirken zu bekommen. Das Verfahren beruht auf einfach, eindeutig und kostengünstig erhebbaren Parametern. Die Probepflanzenzahl wird aus Kostengründen nach oben limitiert. Die Erhebungs- und Auswertemethode wird von Forst (Landesforstdirektoren) und Jagd (Landesjägermeister) anerkannt und mitgetragen.

Die Erhebung ist methodisch objektiv, nachvollziehbar und unter den Bundesländern einheitlich und damit vergleichbar. Die Auswertung erfolgt zentral am Bundesforschungszentrum Wald (BFW). Der Erhebungsraster wird so gewählt, dass mindestens 40 weidefreie Jugendflächen je Bezirk ausgewertet werden können. Eine WEM-Probefläche hat eine Größe von 100 Quadratmeter (Radius 5,64 Meter) und weist mindestens fünf Bäumchen über 30 Zentimeter mit 1,5 Meter Mindestabstand auf. Je Baumart werden von Norden beginnend mindestens 30 Bäumchen über 30 Zentimeter Höhe aufgenommen, jedoch wird immer eine Achtel- oder Sechzehntel-Fläche fertig ausgezählt, außerdem bis zu 30 Bäumchen mit einer Höhe von 10 bis 30 Zentimeter. Als erster Schritt erfolgt auf jeder Fläche ein Soll-Ist-Vergleich.

Soll-Ist-Vergleich

Sind ausreichend von Wild unbeeinträchtigte Pflanzen der geforderten Zielbaumarten der natürlichen Waldgesellschaft vorhanden, wird für die Fläche „kein oder geringer Wildeinfluss“ ausgewiesen. Das tatsächliche Verbissprozent wird nicht berücksichtigt und kann bei stammzahlreichen Verjüngungen sehr hoch sein. Kenngröße ist der Verbiss des vorjährigen Leittriebes oder ein Fegeschaden.

Erreicht die Pflanzenzahl nicht das Mindestziel, dann wird der Wildeinfluss am Anteil der verbissenen Pflanzen je Baumart beurteilt. Die Zielbaumarten der Waldgesellschaft werden dabei einzeln betrachtet, die Mischbaumarten nur in Summe. Bei ausreichender Anzahl von über 30 Zentimeter hohen Pflanzen werden nur diese beurteilt, bei zu geringer Anzahl werden die zehn bis 30 Zentimeter hohen Pflanzen herangezogen. Im ersten Fall liegen die Beurteilungsgrenzen bei 15 und

30 Prozent, im zweiten bei 30 und 50 Prozent. Unter 15 (sowie 30) Prozent Verbissanteil wird „kein oder geringer Wildeinfluss“, zwischen 15 bis 30 (sowie

30 bis 50) Prozent „mittlerer Wildeinfluss“ und über 30 (sowie 50) Prozent ein „starker Wildeinfluss“ ausgewiesen.

Durch den Suchvorgang handelt es sich bei dieser Erhebung nicht mehr um eine klassische Stichprobe, sondern um ein „Adaptives Sampling“ mit unterschiedlicher Netzdichte in den einzelnen Bezirken. Die erhobene Grundgesamtheit ist nicht die Waldfläche des Bezirkes, sondern die nach WEM-Kriterien verjüngte Waldfläche, deren Gesamtgröße aber nicht bekannt ist. Die Bezirksergebnisse können daher nicht einfach zu Landes- oder Bundesergebnissen aufsummiert werden.

Ergebnisse für Tirol

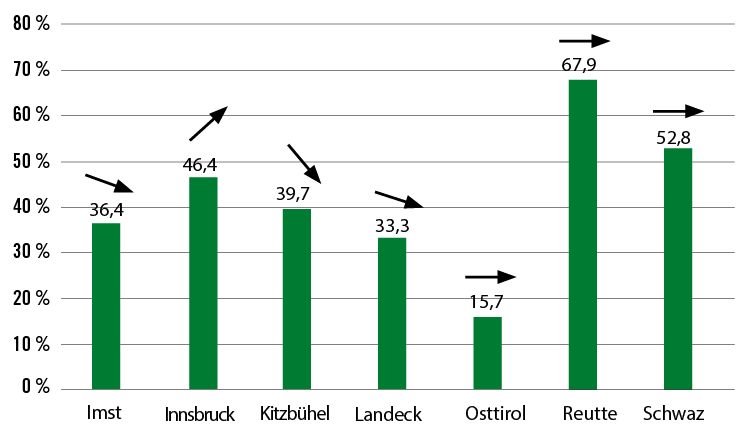

Das Wildeinflussmonitoring (WEM) wird fachlich vom Bundesforschungszentrum für Wald betreut und liefert seit 2004 österreichweit Daten auf Länder- und Bezirksebene zur Entwicklung der Waldverjüngung sowie zum durch Verbiss und Fegen verursachten Wildeinfluss. Das gesamte Bundesgebiet wird in einem dreijährigen Rhythmus erhoben. In der aktuellsten Erhebungsperiode 2022–2024 wurde in Tirol auf 44,0 % aller untersuchten Punkte ein starker Wildeinfluss festgestellt.

Liegt der Wildeinfluss in einem derart gravierenden Ausmaß vor, dass eine flächenhafte Gefährdung des Waldes durch Wildschäden gegeben ist, wird ein Gutachten über Art, Ausmaß und Ursache der Beeinträchtigung erstellt. In diesem Gutachten werden auch Maßnahmen definiert, die zur Verhinderung weiterer Schäden beitragen sollen. Im Jahr 2024 waren 46 Gutachten über eine flächenhafte Gefährdung des Waldes gültig. Dies entspricht einer Fläche von

988,9 Hektar.

Verjüngungsdynamik

Intensive Weidewirtschaft und Wildbestände, die die Tragfähigkeit des jeweiligen Lebensraums übersteigen, können zu erheblichen Schäden an der Waldverjüngung führen. Besonders die Tanne kann sich in vielen Wäldern des Nordalpenraumes aufgrund des starken Äsungsdrucks durch Schalenwild nicht in ausreichender Zahl verjüngen. Seitens des Landesforstdienstes werden über verschiedene Ansätze Grundlagendaten bereitgestellt, die zu einem Interessenausgleich im Rahmen der Waldverjüngung beitragen sollen. Die Verjüngungsdynamik wird im gesamten Bundesland spätestens in einem dreijährigen Aufnahmerhythmus erhoben. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Einfluss von Verbiss und Fegen sowie auf dem jeweiligen Verursacher. Die Ergebnisse dieser Erhebungen fließen in die Erstellung der Abschusspläne ein. Im Jahr 2024 wurde auf 14 % der Hochwaldfläche ein hoher Handlungsbedarf und auf weiteren 26 % ein mittlerer Handlungsbedarf festgestellt.

Der Trophäenkult führt vielerorts zu überhöhten Wildbeständen, der Zustand der Waldverjüngung verbessert sich seit zwei Jahrzehnten nicht.

Vergleichszäune geben auf einfache und nachvollziehbare Art Auskunft über den Waldzustand.

Kollerbüsche zeigen weit überhöhte Wildbestände an, die Umtriebszeit wird um Jahrzehnte verlängert.

Fütterungen mit weit mehr als 50 Hirschen erhöhen das Risiko für ansteckende Tierseuchen wie TBC.

Prozent der Flächen mit starkem Wildverbiss und Tendenz gegenüber den letzten beiden Vorperioden.