Zur Unterstützung der Schadholzaufarbeitung und Wiederbewaldung entstandener Kahlflächen wurden in Teilen Oberkärntens flächenwirtschaftliche Projekte eingerichtet. Da diese Waldflächen fast ausschließlich für die Schutzfunktion in den betroffenen Gebieten verantwortlich waren, ist es wichtig, die Schutzwirkung des Waldes vor Naturgefahren so schnell wie möglich wiederherzustellen. Dies geschieht in erster Linie durch Aufforstungen und – wo es die Situation erlaubt – durch Förderung der vorhandenen Naturverjüngung, sowie weitere technische Maßnahmen.

Die Genehmigung von beträchtlichen Summen öffentlicher Mittel wurde auch an die Durchführung eines Verbissmonitorings gebunden. Dieses dient in erster Linie zur Erhebung des Wildeinflusses auf den Projektflächen, aber auch zur Beurteilung der Aufforstungen und als waldbauliches Controlling. Viele Wildarten spielen eine wichtige Rolle bei der Etablierung von Jungbeständen. Wo der Wildeinfluss durch Schalenwildverbiss sehr hoch ist, wird die Entwicklung der Jungbäume gehemmt bzw. eine hohe Baumartenvielfalt in zukunftsfähigen Waldbeständen erschwert. Auf Flächen mit hohen Stammzahlen, z.B. durch vorhandene Naturverjüngung, wirkt sich der Verbiss in der Regel nicht so stark aus. Wo hingegen die Naturverjüngung und damit die klassischen Verbissgehölze fehlen, sind die Aufforstungsflächen in vielen Regionen einem stärkeren Wildeinfluss ausgesetzt.

Ergebnisse aus dem Verbissmonitoring

Das Verbissmonitoring erfolgt jährlich in den Projektgebieten mittels eines vorgegebenen Rasters von 100 x 100 m auf den Verjüngungsflächen. Jedes Jahr kommen neue Punkte hinzu, da auch die Aufforstungen über die Jahre voranschreiten. Pro Erhebungspunkt wird auf 25 m² eine Vollerhebung durchgeführt und jede Baumart auf Verbiss durch Schalenwild angesprochen.

In den Jahren 2022 bis 2024 stieg die Anzahl von 259 auf 640 erhobene Punkte. Im Jahr 2024 sind rund 800 ha aufgeforstete Flächen (n=343) hinsichtlich dem Wildeinfluss beurteilt worden – Tendenz steigend. Erhoben wurde jeweils der Verbiss des Leittriebes der letzten Vegetationsperiode, um über die folgenden Jahre einen Trend ableiten zu können. Auch starker Seitentriebverbiss (> 90 %) und Fegeschäden werden erhoben. Derzeit liegt der verbissene Anteil über alle Baumarten im Projektgebiet bei rund 22 %. Baumarten, denen eine hohe Verbissbeliebtheit nachgesagt wird, waren auch tatsächlich stärker verbissen. Die Weide (61 %), die Zitterpappel (50 %), die Vogelbeere (46 %) und die Stieleiche (35 %) untermauern diese Aussage. Die Tanne war mit einem verbissenen Anteil von 23,6 % auch recht stark beeinflusst. Der dennoch überraschend niedrige Prozentsatz ist auf die getroffenen Schutzmaßnahmen gegen Verbiss und Fegen bei den aufgeforsteten Tannen zurückzuführen.

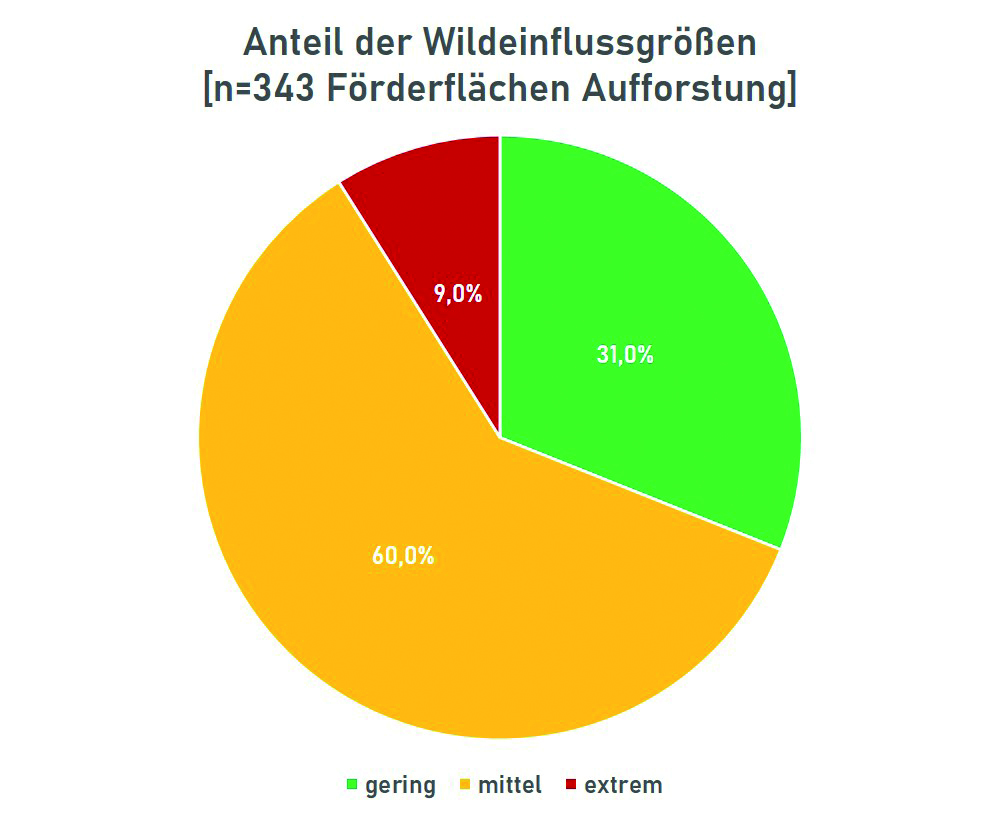

Für die Beurteilung des Wildeinflusses wurden vorab Kriterien definiert. Diese Kriterien beinhalten sowohl das Verbissprozent, die waldbaulichen Faktoren (Ausfälle, Verbissschutz, Baumart) und eine Mindestanforderung an Pflanzen je Hektar, welche es zu erreichen gilt. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2024 zeigen, dass 9 % der erhobenen Flächen einem starken Wildeinfluss unterliegen. Diese Flächen wurden daraufhin noch einmal beurteilt, ehe man mit den Akteuren auf die Fläche ging. 60 % der Flächen sind einem mittleren Wildeinfluss ausgesetzt, die gilt es genauer zu beobachten. Wenn alles gut geht, entwickeln sich diese Flächen weiter in Richtung der Kategorie geringer Wildeinfluss. Eine gegenteilige Entwicklung wäre für den Erfolg der Wiederbewaldung unerfreulich.

Weitere Vorgehensweisen

Auf Flächen mit waldbaulichem Handlungsbedarf und auf Flächen mit hohem Wildeinfluss werden auf Grund gewonnener Erkenntnisse vor Ort die Flächen mit den Waldbesitzern sowie den zuständigen Jagdausübungsberechtigten begangen und die zu ergreifenden Maßnahmen mit den Akteuren besprochen. Es wird versucht, alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass das Ziel – die Wiederherstellung der zerstörten Waldbestände und damit ihrer Schutzwirkung – durch gegenseitige Unterstützung schneller erreicht werden kann.

Neben der klassischen Kulturpflege und dem Schutz vor Rüsselkäfer, gehört auch das Anbringen von Verbissschutz zu den notwendigen Maßnahmen. Pflanzausfälle aufgrund verschiedenster Faktoren sollen zudem nachgebessert werden. Wurden diese Maßnahmen verabsäumt, versucht man, den betroffenen Waldbesitzer die Notwendigkeit dieser zu veranschaulichen. Ähnlich verhält es sich mit dem Thema Wildeinfluss: Ist dieser sehr hoch, werden die zu treffenden jagdlichen Maßnahmen mit den zuständigen Jägern auf der Fläche besprochen. Einige der Mittel zur effizienteren Bejagung sind das Anlegen von Pirschsteigen zur leichteren Erreichbarkeit und Bergung von Wild, die Wahl der Platzierung von Ansitzeinrichtungen, die Anlage von Schussschneisen sowie die Schwerpunktbejagung auf den entstandenen Kahlflächen. Alle diese Maßnahmen werden natürlich stets mit dem jeweils betroffenen Waldbesitzer abgestimmt. Aus diesem Grund sind gemeinsame Begehungen unerlässlich.

Positives Fazit

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Bereitschaft zur gemeinsamen Bewältigung der prekären Situation in den betroffenen Schutzwäldern Oberkärntens sehr groß ist. Dort, wo es Spannungsfelder gibt, wird oftmals eine Entspannung durch Zusammenkünfte vor Ort spürbar. Das Verbissmonitoring im Zuge der FW-Projekte in Oberkärnten darf nicht ausschließlich als Fingerzeig in Richtung verabsäumter jagdlicher Beiträge oder nicht durchgeführter forstlicher Verpflichtungen gesehen werden. Es ist auch ein sehr gutes Instrument, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben sowie ein Zusammenführen von Jagdausübenden mit Waldbesitzern und Forstbehörde. Dadurch findet ein gelebter Wald-Wild-Dialog auf Augenhöhe statt. Etwaige (Zukunfts-)Sorgen sowie unterschiedliche Sichtweisen der einzelnen Akteure können in den meisten Fällen in Wohlwollen aufgelöst werden. Viel Energie und Tatendrang entsteht, wenn allen Beteiligten klar ist, dass jeder Einzelne eine immens wichtige Rolle bei der Umsetzung der Zielerreichung spielt. Wenn alle ihren Beitrag leisten, kann es gemeinsam gelingen, rasch die Schutzfunktion der Wälder wiederherzustellen, sodass schützenswerte Objekte und Lebewesen in Zukunft wieder sicherer vor Naturgefahren sind.

Dipl.-Ing. Andreas Siebert

Kärntner Waldpflegeverein

Mitarbeiter der flächenwirtschaftlichen Projekte in Oberkärnten (LFD)

Das Sturmtief Vaia (2018) hat in Oberkärnten massive Schäden angerichtet.

Übersicht der Flächenwirtschaftlichen Projektgebiete und Verteilung der Erhebungsflächen bzw. -punkte (Stand 2024).

Flächenanteile der Wildeinflussgrößen gering, mittel und extrem im Flächenwirtschaftlichen Projektgebiet Oberkärnten.